お役立ち情報

- トップ>

- お役立ち情報

お役立ち情報

![]() 人気情報ランキング

人気情報ランキング

- 1【中国H01】 日系企業が競合に勝てない理由は 劣っているものがあるから

- 2【中国H18】 日系企業の弱点である「情報発信力」がホームページを変える

- 3【中国G97】 2025年中国検索市場、激動の真実と2026年「即実行」計画書

- 4【中国H23】 中国市場の新たな波に乗る(ローカル企業Web戦略から学ぶ)

- 5【中国H08】 AIが選ぶ時代の「勝ち組」サイト。検索され続ける必須7ヶ条

- 6【中国H09】 日系企業が持つ、中国市場に「響かない」「伝わらない」悩み

- 7【中国H26】 中国ホームページ大賞(企業ホームページの共感力革命)

- 8【中国H16】 2026年「伝わるホームページ」を持たない企業は消えていく

- 9【中国G42】 良質なブログが書けると会社とあなたに訪れる良いこと

- 10【中国H07】 ホームページリニューアルを怠ると信用が崩壊する7個の理由

【中国F82】 AI検索時代は「先ずはホームページから」が最適解な理由2025.08.21

1. AI検索時代の生存戦略とホームページ革新

①デジタル大陸で存在感を失う日本企業の現実

ある中国在住の日系企業マーケティン

グ担当者が明かした衝撃的事実がある。

「日本本社のホームページは情報が正確でも、

AI最適化が全くされていない。

中国の取引先は ほぼ100% AI検索エンジンで、

情報収集するため、 検索結果に表示されない

企業は『存在しない』も同然なのです」

②2025年、ビジネスの情報収集方法は根本から変わった。

特に、中国では個人の 81.2%、企業の 92.9%が、

生成AIを 日常的に利用しており、 旧来の検索エ

ンジン最適化のみでは もはや太刀打ちできない。

(出典:総務省「情報通信白書 令和7年版」)

③この数値が示すのは単なる技術格差ではない。

ビジネスコミュニケーションの基盤 そのも

のが、 再構築されているという事実である。

↓

中国市場で活動する日系企業にとって、

この遅れは即座に「収益と市場シェア」

に直結する生存リスクである。

2. 世界と日本で広がるAI活用格差の実態

①国際比較データが示す現実はより深刻。

【国際比較❶】個人の生成AI利用経験率

・中国:81.2%

・米国:66.8%

・独国:59.2%

・日本:26.7%

【国際比較❷】企業に目を向けると、

さらに深刻な実態が浮かび上がる。

生成AI活用方針を「策定済み」または、

「策定予定」とする企業の状況(2024年度)

・中国:92.9%

・米国:84.8%

・独国:76.4%

・日本:49.7%

(出典:総務省「情報通信白書 令和7年版」)

②この格差は 単なる「技術導入の遅れ」ではなく、

ビジネスコミュニケーションの パラダイムシフト

そのものを意味する。

中国では AIエージェントを 介さない情報収集

は もはや想定されておらず、「AIが認知しない

企業」は 実質的に取引対象外となりつつある。

3. 日本企業の3大文化的障壁

(完璧主義・プライバシー過剰・戦略不在)

【文化的障壁❶】完璧を求めるが故の機会損失

①トレンドマイクロの Rachel Jin氏が鋭く

指摘するように日系企業には以下が根強い。

「完全な検証が終わるまで導入を見合わせる文化」

↓

これは、日本製品の高品質を支えてきた美徳だが、

AIの世界に「100%検証された状態」は存在しない。

②技術が日々進化する中で、昨日の正解

が今日の不正解になることは珍しくない。

中国ローカル企業は「まず試し、学び、改良する」

アプローチを採用し、完璧を待つ間に市場機会を

失うリスクを回避している。

【文化的障壁❷】過剰なプライバシー保護意識

①Jin氏は興味深い事例を紹介する。

「日本のオフィスでは社員が業務用と個人用で

2台の携帯電話を使い分けるが、米国では1台

で済ませている」という現実。

↓

データ保護は重要だが、 過剰な規制が

イノベーションの足かせになっている。

②中国市場では、 データ活用と保護の

バランスを取ることが競争の前提条件。

「一切のリスクを排除しようとする姿勢」

そのものが、最大のリスクになり得る。

【文化的障壁❸】技術起点のアプローチ

①多くの日系企業は「AI技術の可能性」から出発

しがちだが、真に効果的なアプローチは逆である。

自社の最大課題を特定し、その解決策として、

AIを検討する「課題起点」の思考が、不可欠。

②中国ローカル企業はこの点で極めて明確である。

小売業なら「在庫最適化」、 製造業なら「予知保全」

というように、解決すべき課題を特定し、その手段

として、AIを工具として選択する。

↓

技術ありきではなく、「課題ありき」なのである。

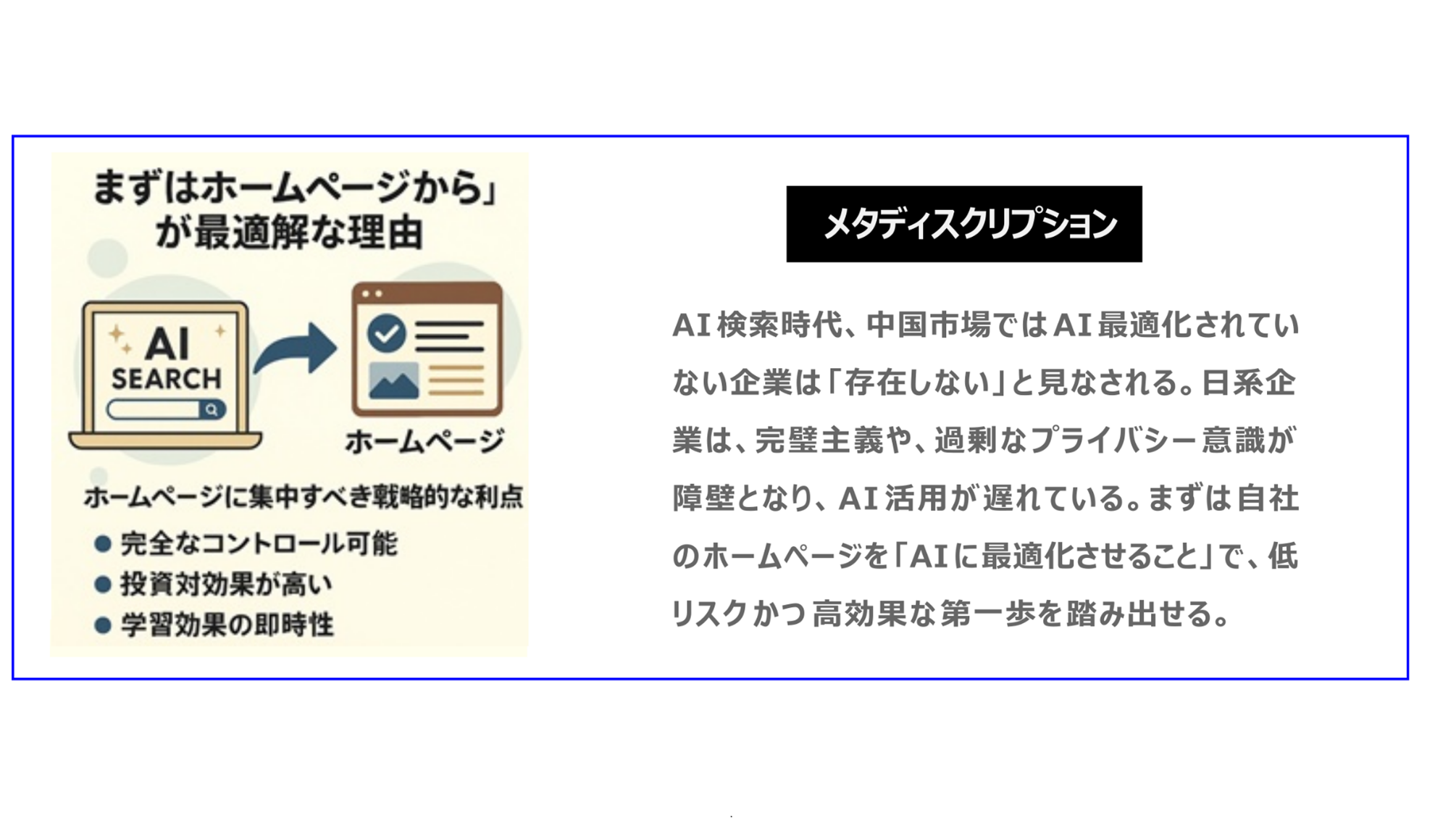

4. なぜ「先ずホームページから」が最適解なのか

【戦略的利点❶】完全なコントロール可能性

自社ホームページは、唯一完全に、

コントロールできるデジタル資産である。

↓

SNSや、ポータルサイトのアルゴリズム変更

に振り回されるリスクがなく「自社のペース」

で、AI最適化を進められる。

【戦略的利点❷】投資対効果の高さ

既存資産を活用できるため、

「新規投資を最小限に」抑えられる。

【戦略的利点❸】学習効果の即時性

小規模な導入から、AIの特性を学び、

「社内理解を深める実践の場」となる。

↓

これは、まさにRachel Jin氏が指摘する

「課題起点アプローチ」の具体実践である。

(例❶)ある日系精密機器メーカーの挑戦

大阪に本社を置くある精密機器メーカーは、

2025年初頭から中国市場向けホームページ

の AI最適化を開始した。

具体的な施策は、以下。

❶構造化データの全面見直し

・Schema.orgのマークアップを強化

・製品情報を機械可読形式で提供

・多言語対応(日本語、中国語、英語)

❷ AIエージェント向けコンテンツの最適化

・よくある質問を AIが理解しやすい形式で掲載

・技術仕様を標準化されたデータ形式で提供

❸6ケ月後、同社は以下の成果を確認した。

・AI経由の問い合わせ数:前年比大幅増

・問い合わせの質:従来より具体的で商談化率が高い

・中国現地パートナーからの評価向上

「最初は半信半疑でしたが、 AIが我々の技術

資料を正確に理解し、適切な顧客に紹介して

くれることがわかりました。

特に、技術仕様の詳細な問い合わせが増え、

成約率が飛躍的に向上しています。」

と同社デジタルマーケティング担当者は語る。

5. セキュリティ対策(安心して AIを導入するために)

トレンドマイクロのKevin Simzer氏が指摘する

ように、AI導入には 新たなセキュリティリスク

が伴う。

ホームページの AI最適化において注意すべき点は、以下。

【注意点❶】データ漏洩対策

・公開情報と、 非公開情報の明確な分離

・機密情報の誤公開防止プロセスの構築

【注意点❷】AIを悪用した攻撃への備え

・偽の問い合わせや AIを介したフィッシング攻撃の検知

・異常なアクセスパターンの監視

【注意点❸】サプライチェーン攻撃への対策

・第三者の AIサービスとの連携時のセキュリティ確認

6. 組織的課題の克服(日系企業特有のハードルを越えて)

①日系企業の 「AI導入が遅れる理由」

としてRachel Jin氏は以下を指摘する。

【遅れる理由❶】完璧主義文化

・「100%完成してから」では遅すぎる

・小さく始めて改善を重ねるアプローチへ転換

【遅れる理由❷】過度なプライバシー懸念

・公開情報の適切な管理と活用のバランスが鍵

【遅れる理由❸】戦略的優先順位の欠如

・AI技術の可能性からではなく、

ビジネス課題から出発する思考転換へ変える

②これらの課題を克服するには、

「AI最適化ホームページへのリニューアル」

という比較的リスクの小さい分野から始

めて、成功体験を積み重ねることが有効。

7. 未来展望(AI検索時代のコミュニケーション)

①近い将来、 ビジネス上の「情報収集の大

部分」は AIエージェントが行うようになる。

例えば、以下のように変わっていく。

・調達担当者は、AIに 「〇〇規格に対応し

た日本製の部品メーカー」と問い合わせる

・技術者は、「△△問題に対する

解決事例がある企業」を検索する

・経営者は「業界動向をまとめ、主要プ

レイヤーの強みを分析して」と指示する

②このとき、以下が競争力の決定的な差となる。

「AIがあなたの企業をどう理解し、どう紹介するか」

■成功企業の具体的手法

(例❷)ある自動車部品メーカー

課題:中国現地企業からの技術問い合わせが減少

対策:技術資料の機械可読化と構造化データ強化

成果:6ヶ月間で、 AI経由問い合わせが大幅増加

(例❸)ある産業用機械メーカー

課題:現地パートナーからの情報請求が不正確

対策:多言語対応の構造化データと AI向けFAQ整備

成果:問い合わせの商談化率が大幅に向上

8. まとめ(小さな一歩から始める現実的 AI戦略)

①中国日系企業が先ず取り組むべきは、

「AI最適化されたホームページの構築」です。

理由は明確。

1. リスクが小さい:既存資産の活用で始められる

2. 効果が測定しやすい:明確なKPIで成果を確認できる

3. 学習の場となる:AI時代のビジネスを学ぶ実践の場

↓

「完璧を待つのではなく、始めることだ。

そして学び、適応し、進化することである」

これはデジタル時代の新しい教訓です。

②中国ローカル企業の 92.9%は、

この現実に向き合っています。

今こそ、日系企業も次の一歩を踏み出す時です。

③中国市場で生き残るには、AIを「完璧に使う」

ことより、 「スマートに使う」ことが重要です。

ホームページという、自社が完全にコントロール

できる資産から始めることが、最も現実的で効果

的な AI戦略になります。

※本記事は、総務省「情報通信白書 令和7年版」、トレンドマイクロ関係

者へのインタビュー、および実際の企業事例を 参考に記述しています。

(参考)中国顧客に見つけてもらえない理由は「AI検索」という新たなフィルター

「この記事についてのご意見をお聞かせください」

ご意見を反映させてお役立ち情報を作成していきます。

※コンテンツは AI⽣成により基本⽂章を作成しています。

※上記の画像は DALL・E3によって作成されたものです。

※各例の掲載企業名は、プライバシー保護のため、仮称を

使⽤している場合があります。ご了承の上お読みください。

※ 弊社の「お役⽴ち情報」はスマホ画⾯で読む⽅が増えており、

スマホ画⾯で読みやすくすることを標準仕様としています。

ブラウザの設定画⾯にある「フォントサイズを調整すること」

で、格段に読みやすくなります。ぜひ、試してみてください。

本ホームページの収録内容はすべて当社に著作権があります。

無断転載・複製は、固くお断りいたします。

以下の場合には、お気軽にお問い合わせください。

サービス内容 / 機能の実現性 / お⾒積もり